Le texte ci-dessous est affiché à l’entrée du parc. (L’original en japonais est après le texte en français)

Histoire du « Horikiri Shōbuen », le parc des Iris de Horikiri.

La région de Katsushika, située dans la plaine orientale de Tokyo, était autrefois une zone rizicole appelée « Kasai Sanman-goku » (les trois man-goku de Kasai) pendant l’époque d’Edo. Outre la culture du riz, elle était également réputée pour la culture de légumes et de fleurs. Dans le registre géographique « Shishin Chimeiroku » (Registre des noms de lieux des quatre divinités) de 1794, on peut lire « Il y a toutes sortes de fleurs et d’herbes ».

Quant à l’introduction des iris à Horiguchi, selon la tradition, c’est Kubo Teruo, seigneur local de l’époque Muromachi, qui aurait ordonné à son vassal Miyata Shogen de les rapporter d’Asakano, dans le district d’Oshu. Le nom « Kubo-dera » apparaît dans le « Odawara Shoryo Yakuho » (registre des fonctions administratives du domaine d’Odawara) de la seconde moitié du XVIe siècle, mais on ne dispose d’aucune information supplémentaire.

Selon les archives, c’est Izaemon, l’ancêtre du jardin Kodaka, qui a commencé à cultiver les iris. Izaemon et son fils ont collectionné des iris de différentes régions pendant les périodes Kōwa et Bunka (1801-1818). Il s’est également procuré des variétés auprès de Matsudaira Sakinko Sadatomo (Shōō), un samouraï de la maison impériale connu pour être un grand amateur d’iris, et de Mannenroku Saburō, et s’est efforcé de les reproduire.

Au cours de la période Tenpō (1830-1844), les iris de la famille Kodaka sont devenus très populaires parmi les daimyō et les samouraïs de la maison impériale.

En 1848, le douzième shogun Ieyoshi et son fils Iesada s’y arrêtèrent lors d’une partie de chasse à la fauconnerie, et le seigneur Naritaka, chef du clan Owari, leur offrit une peinture accompagnée d’une inscription les qualifiant de « meilleurs iris du Japon ».

De plus, le fait que des peintres tels que Hiroshige, le premier maître de l’école ukiyo-e, aient représenté les iris de Horikiri et que, en 1846, un engagement écrit stipulant « de se consacrer à la culture des céréales plutôt qu’à celle des fleurs et de ne pas offrir de nourriture aux visiteurs » ait été remis au bureau du daikan (gouverneur) montre que les lettrés et les artistes, ainsi que les roturiers d’Edo, affluaient à Horikiri.

Avec l’avènement de l’ère Meiji, outre les jardins Kodakaen et Musashien, qui ont été les premiers jardins touristiques consacrés aux iris au Japon à la fin de l’époque d’Edo, les jardins Yoshinoen, Horikiri-en et Kankai-en ont ouvert leurs portes les uns après les autres à la fin de l’ère Meiji. Au début de l’ère Shōwa, les jardins Yotsugi-en, Shokou-en et (Yamagishi) Shoubu-en ont également ouvert leurs portes, et de nombreux agriculteurs se sont lancés dans la culture des iris.

Lors de la création de l’Association japonaise des iris en 1930, les personnes affiliées aux jardins d’iris de Horikiri représentaient 10 % des membres.

Cependant, la pollution de l’eau due à l’urbanisation et les effets de la Seconde Guerre mondiale ont eu des répercussions sur les jardins d’iris.

Au cours des années 1930, les jardins Musashi-en et Yoshino-en ont fermé leurs portes, et avec l’intensification de la guerre, les champs d’iris ont été transformés en rizières afin de pallier la pénurie alimentaire.

En 1942, avec la fermeture du jardin Odaka-en, la culture des iris à Horiguchi a temporairement cessé.

Après la guerre, le jardin Horikiri fut le seul jardin de shōbu à être reconstruit. Les plants de shōbu qui avaient été évacués furent replantés et, en 1953, le jardin rouvrit ses portes sous le nom de « Horikiri Shōbu-en ».

En 1959, le jardin a été racheté par la ville de Tokyo et est devenu le jardin municipal Horikiri Shōbu-en l’année suivante. Initialement payant, l’entrée est devenue gratuite en 1972.

En avril 1975, le jardin a été transféré à la municipalité de Katsushika, puis classé site pittoresque de Katsushika en 1977.

Actuellement, environ 2 000 plants de 200 espèces différentes sont cultivés dans le jardin, parmi lesquels se trouvent des iris provenant de la collection de Shōō.

Mars 2018, Commission de l’éducation de l’arrondissement de Katsushika (Tokyo)

「堀切菖蒲園」の歴史

東京の東部低地に位置する葛飾区一帯は、江戸時代に葛西三万石ともいわれる水田地帯で、稲作のほかに野菜類や花卉(草花)の栽培が盛んな地域でした。寛政6年(1794)の地誌『四神地名録 (ししんちめいろく)』に「いろいろの草花かぎりもなき事」という記載がみられます。

堀切への花菖蒲伝来については、室町時代の地頭久保寺胤夫が家臣の宮田将監(しょうげん)に命じて、奥州郡山の安積沼(あさかぬま)から持ち込んだのが起源という伝承があります。16世紀後半の『小田原所領役帳(おだわらしゅうしよりょうやくちょう)』に「窪寺」という名は見られますが、詳細は不明です。

記録に残る花菖蒲栽培の始まりは、小高園の祖となる伊左衛門(いざえもん)です。伊左衛門は父子二代にわたり、享和・文化年間(1801~1818)頃から各地の花菖蒲を収集したほか、花菖蒲愛好家で知られる旗本の松平左金吾定朝(まつだいらさきんこさだとも)(菖翁 しょうおう)や、万年録三郎(まんねんろくざぶろう)からも品種を入手し繁殖に努めました。

天保年間(1830~1844)になると、小高家の花菖蒲は諸大名や旗本の間で評判となります。

嘉永元年(1848)には十二代将軍家慶(いえよし)と子の家定(いえさだ)が鷹狩の際に立ち寄りたほか、尾張藩主徳川斉荘(なりたか)からは「日本一菖蒲」の画賛(がさん)が贈られました。

また、初代広重などの絵師が堀切の花菖蒲を描いていることや、弘化3年(1846)に、「草花より穀物の栽培に専念すること、見物客に飲食物の提供をしない」という誓約書を代官所へ提出していることから、文人・墨客(ぼっかく)や江戸の庶民も堀切に押し寄せていたことがうかがえます。

明治維新を迎えると、幕末に日本で最初の観光花菖蒲園として開園した小高園・武蔵園に加えて、吉野園・堀切園・観花園(かんかえん)が明治時代後期までに相次いで開園します。さらに昭和初期にかけて、四ツ木園・菖香園(しょうかえん)・(山岸)菖蒲園が開園、花菖蒲栽培農家も多数存在しました。

昭和5年(1930)の日本花菖蒲協会設立時には、堀切の花菖蒲園関係者が会員の一割を占めていました。

しかし、都市化の進行に伴う水質汚染と第二次世界大戦下の影響が、花菖蒲園に及ぶようになります。

昭和10年代にかけて武蔵園・吉野園などが閉園、戦争が激化すると、食糧難解消のために花菖蒲田は水田となっていきました。

昭和17年(1942)の小高園の閉園により、堀切の花菖蒲栽培は一旦途絶えました。

終戦後、唯一復興した花菖蒲園が堀切園です。疎開させていた花菖蒲の株を植え戻し、昭和28年(1953)に有限会社堀切菖蒲園と名を改め営業を再開しました。

その後、昭和34年(1959)に都が買収、翌年に都立堀切菖蒲園が誕生しました。当初は有料でしたが、昭和47年(1972)からは無料化されます。そして昭和50年(1975)4月に葛飾区に移管、昭和52年(1977)には、葛飾区指定名勝に指定され、今日に至ります。

現在、園内では約二百種六千株に及ぶ花菖蒲が栽培されており、その中には菖翁由来の菖翁花も含まれます。

平成30年3月 葛飾区教育委員会

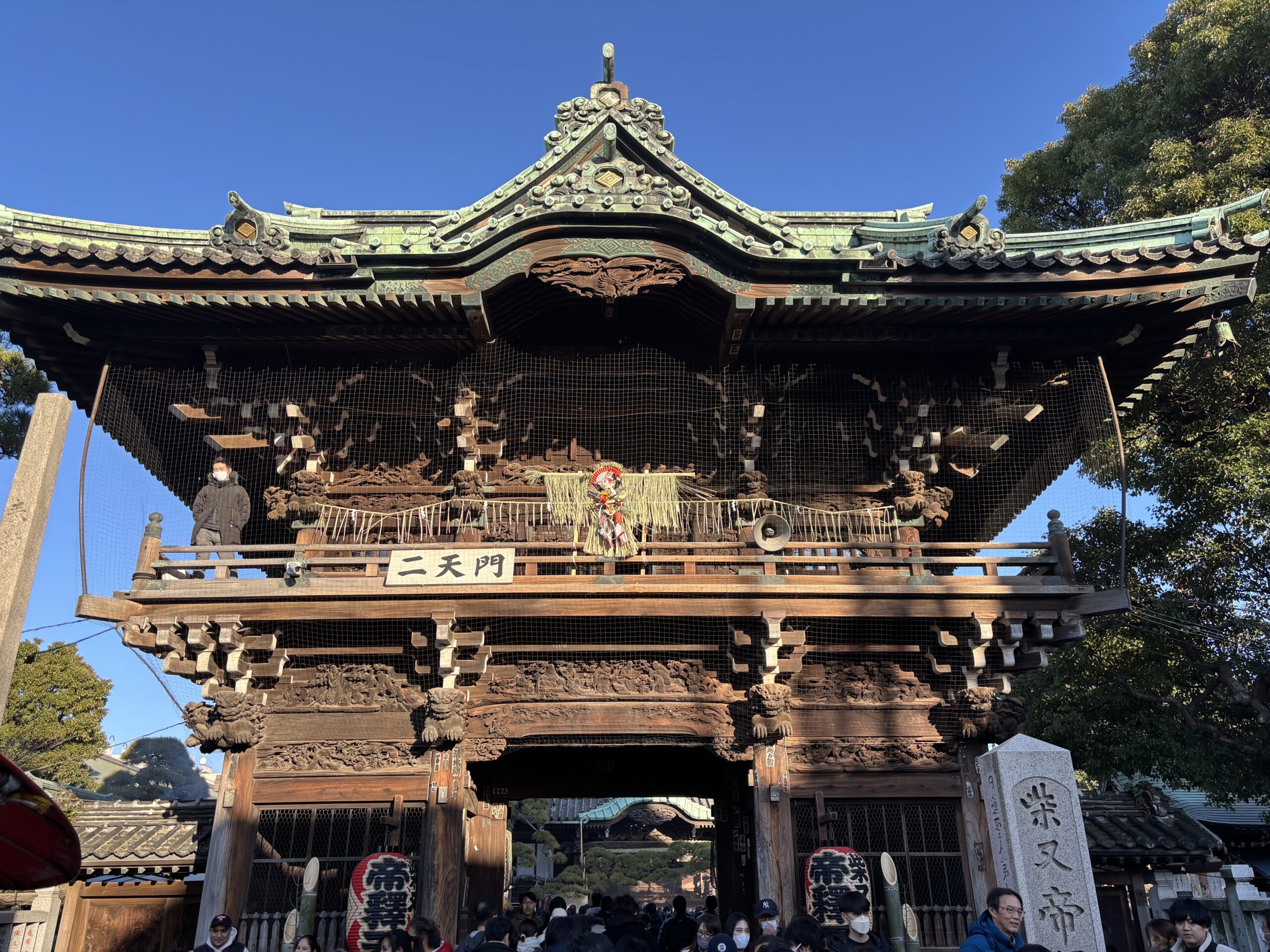

Le temple 帝釈天(たいしゃくてん), officiellement nommé 経栄山 題経寺(きょうえいざん だいきょうじ), est un temple bouddhique situé dans le quartier de 柴又(しばまた), dans l’arrondissement de Katsushika, à l’est de Tokyo. Ce temple est affilié à l’école Nichiren-shū du bouddhisme japonais.

Le temple 帝釈天(たいしゃくてん), officiellement nommé 経栄山 題経寺(きょうえいざん だいきょうじ), est un temple bouddhique situé dans le quartier de 柴又(しばまた), dans l’arrondissement de Katsushika, à l’est de Tokyo. Ce temple est affilié à l’école Nichiren-shū du bouddhisme japonais.